Der San-Francisco-Consensus

Wie das Silicon Valley die Zukunft von KI neu erzählt

Ein Begriff macht seit Sommer 2025 die Runde in der Tech-Welt: San-Francisco-Consensus. Kein offizieller Standard, sondern ein Narrativ, das in den vergangenen Monaten an Wucht gewonnen hat. Geprägt wurde es von Eric Schmidt, dem ehemaligen Google-CEO. Schmidt beschreibt damit die aktuelle Stimmungslage im Silicon Valley, die nahezu übereinstimmende Überzeugung aller Industrievertreter, dass KI in den kommenden zwei bis sechs Jahren unsere gesamte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung umkrempeln wird.

Schmidt spricht wohlgemerkt von einem Konsens, nicht von Wahrheit. Doch allein, dass sich die Szene im Silicon Valley darauf einigen konnte, reicht aus, um Milliarden an Kapital, Aufmerksamkeit und politischem Druck zu mobilisieren.

Was der San-Francisco Consensus bedeutet

Die Vision ist klar umrissen. KI soll nicht länger nur unterstützen, sondern eigenständig handeln können. Die so genannten Agenten führen Prozesse Ende-zu-Ende aus, sprechen mit Menschen, analysieren Daten, treffen Entscheidungen. Die natürliche Sprache wird zum Betriebssystem des Alltags.

Hinzu kommt das Versprechen rasanter Selbstverbesserung. Modelle lernen durch Rückkopplung, optimieren sich über Simulationen und Tool-Nutzung selbst weiter. Daraus entsteht der Glaube an eine rekursive Leistungssteigerung, so scheint der Sprung in die nächste Intelligenzstufe nur noch eine Frage der Rechnerkapazitäten.

Diese Erwartungen sind allerdings nicht neu, aber diesmal werden sie von nahezu allen zentralen Architekten dieser Ökosysteme geteilt. Auf dem RAISE-Summit in Paris im Juli 2025 sagte Schmidt, er sehe die Umwälzung in weniger als einem Jahrzehnt kommen. Eher in sechs Jahren als zwei, aber definitiv nicht mehr in Jahrzehnten.

Dieses Narrativ entfaltet Macht

Erzählungen von ernstzunehmenden Wirtschaftsbossen steuern Kapitalflüsse. Der San-Francisco-Consensus wirkt wie ein Magnet für Investitionen in Chips, Modelle, Rechenzentren und Start-ups. Dies führt zur Selbstverstärkung, wenn genügend Geld und Talent in eine Hypothese fließt, wird sie in Teilbereichen zur Realität.

Aber auch die Politik und die Unternehmen selbst geraten unter Zugzwang. Wenn man glaubt, dass der Wandel unmittelbar bevorsteht, will vorbereitet sein. Vorstände richten Strategien auf „AI-First“ aus, öffentliche Förderprogramme ziehen nach, Regulierungsrahmen wie der EU AI Act geraten unter Legitimationsdruck.

Für Europa ist das Chance und Risiko zugleich. Die Chance wäre eine enorme Produktivitätswelle, neue Geschäftsmodelle, vielleicht sogar ein Stück mehr digitale Souveränität, wenn Open-Source KI-Modelle, europäische Clouds und mehrsprachige Anwendungen gezielt gefördert werden. Doch das Risiko besteht wie bei allen anderen Tech-Bereichen. Eine weitere Abhängigkeit von US-Infrastruktur, von proprietären und intransparent agierenden Agent-Ökosystemen, die damit praktisch nicht mehr überprüfbar sind.

Die Gegenstimmen

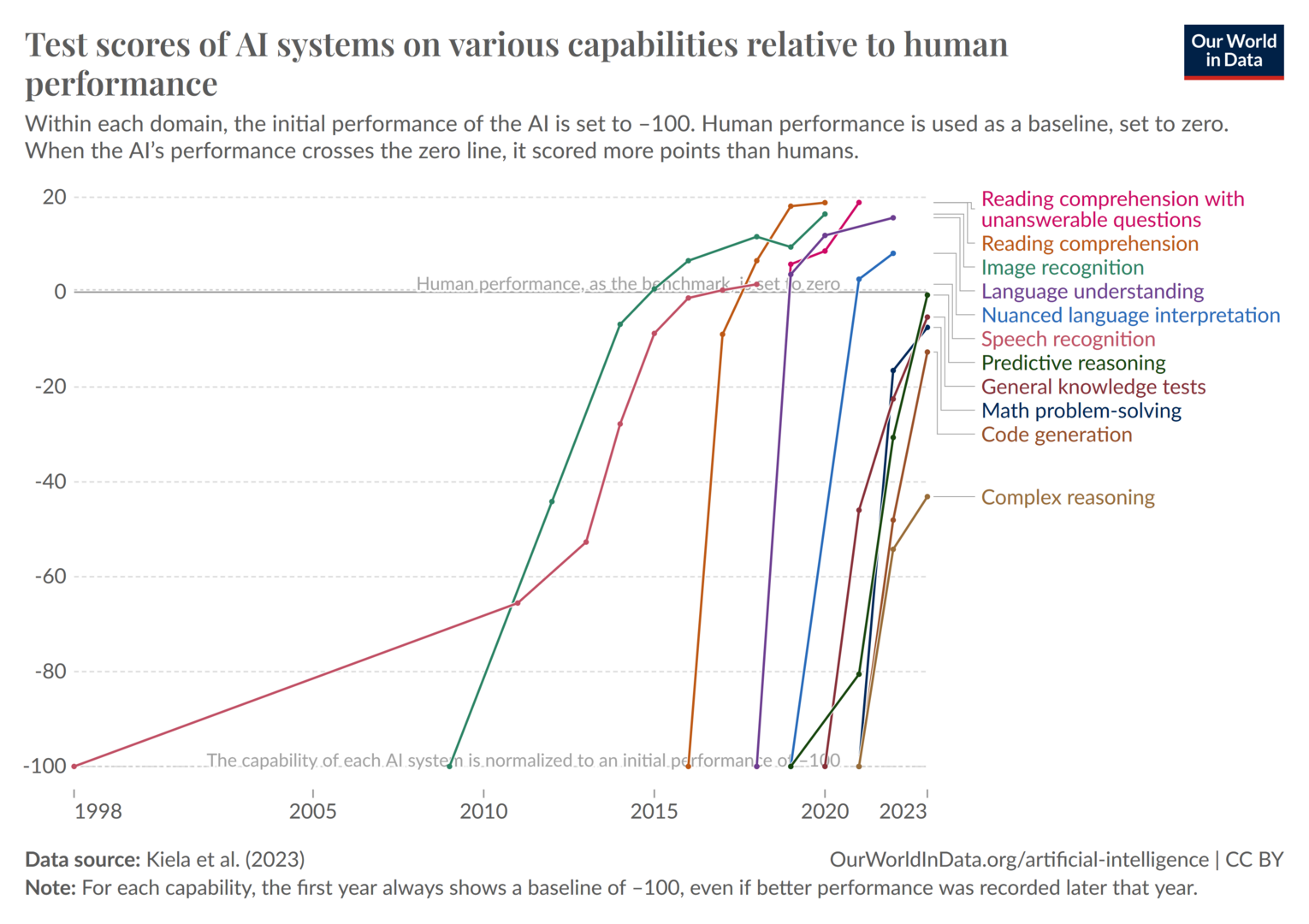

Kritiker erinnern daran, dass wir in der Geschichte der Technologie schon viele „Kipppunkte“ gesehen haben, die später Jahre oder Jahrzehnte brauchten, um wirklich einzutreten. Ob AGI oder ASI tatsächlich in Reichweite sind, ist offen. Die Forschung selbst ist sich uneins, und Benchmarks messen bislang nur schmale Kompetenzbereiche, keine echten Generalfähigkeiten.

Selbst Schmidt betont, dass Konsens über die Prognosen nicht Wahrheit bedeutet. Der San-Francisco-Consensus ist eine Erwartungsgemeinschaft, kein empirisches Ergebnis. Wer alleine daraus eine Gewissheit ableitet, baut auch auf Sand.

Was das für Unternehmen heißt

Für Strategen und IT-Sicherheitsverantwortliche in den Unternehmen ist es klug, diesen Konsens als mögliches Szenario zu behandeln, jedoch nicht als als fixe Zukunftsversion. Wenn die Entwicklung wirklich so schnell verläuft, braucht man heute Governance, Prüfmechanismen und Sicherheitsarchitekturen, die agentische Systeme beherrschbar machen.

Organisationen sollten jetzt schon definieren

- wofür KI eingesetzt werden darf

- wie Eingriffe und Rollbacks funktionieren

- wie Audits und Nachvollziehbarkeit gesichert bleiben.

Gleichzeitig muss Innovation möglich bleiben. Pilotprojekte, die klar messbaren Nutzen schaffen sollten, können helfen, den aktuellen Hype in belastbare Ergebnisse zu übersetzen.

Letztendlich geht es also um Balance. So viel Automatisierung wie produktiv nötig, so viel Kontrolle wie organisatorisch möglich.

Europa im Spiegel des Narrativs

Die europäische Union kann sich nicht leisten, in Zynismus zu verfallen oder ausschließlich auf Regulierung zu setzen. Aber ebenso wenig darf sie den San-Francisco-Consensus unreflektiert übernehmen. Wir brauchen in Europa eine eigene Übersetzung mit europäischen Modellen, offenen Standards, prüfbarer Sicherheit und klaren Verantwortungsketten.

Europa könnte, genauso wie beim Umgang mit personenbezogenen Daten und dem Datenschutz auch vertrauenswürdige KI industrialisieren. Wenn das gelingt, entsteht kein Gegenmodell zum Silicon Valley, sondern ein ergänzendes: weniger Euphorie, mehr Nachhaltigkeit.

Fazit

Der San-Francisco-Consensus ist kein Naturgesetz, sondern eine Erzählung mit politischer und wirtschaftlicher Sprengkraft. Wer sie ignoriert, läuft Gefahr, vom Tempo überrascht zu werden. Wer ihr blind folgt, setzt sich unnötigem Risiko aus.

Der nachhaltigere und intelligentere Weg liegt dazwischen! Die technologische Beschleunigung muss ernst genommen werden, aber durch Governance, Nachvollziehbarkeit und digitale Souveränität geerdet werden.

So könnte aus einem Traum der Silicon Valley Techbranche auch ein europäisches Projekt werden.

Quellen: